В тяжёлые годы Великой Отечественной войны всё было подчинено главной цели — достижению победы над врагом. Нам сейчас сложно представить, как жили люди в военные годы, но частичку духа того времени можно почувствовать благодаря старым фотографиям. В Центральном государственном архиве Кировской области с сайтом kirov.aif.ru поделились снимками, благодаря которым мы можем увидеть, как жили и работали кировчане и многочисленные эвакуированные жители страны.

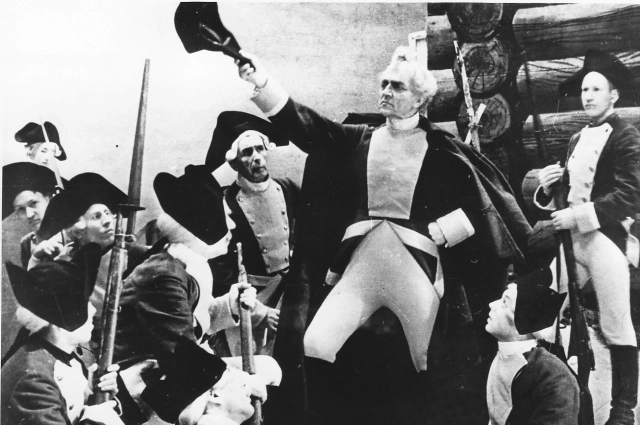

«Полководец Суворов»

В годы войны Киров стал крупным центром эвакуации. Сюда отправляли госучреждения и заводы, учебные заведения и организации культуры. Не стал исключением и театр. В августе 1941 года в Киров приехала труппа одного из главных театров Ленинграда и всей страны — БДТ имени Горького. Артистов разместили в Кировском драмтеатре, который был построен незадолго до войны. В первое время артисты жили в фойе театра, где поставили перегородки.

Первую постановку БДТ зрители увидели 12 сентября 1941 года, это был «Вишнёвый сад». Ставили и патриотические пьесы («Кремлёвские куранты», «Фронт»). На снимке, который предоставил ЦГАКО, мы можем видеть сцену из спектакля «Полководец Суворов», премьера которого состоялась в декабре 1941 года. Неизвестный автор сделал фото в 1942 году. В постановке участвовали ведущие актёры театра. Зрители тепло встретили новый спектакль.

Рекорды, трудодни, вещи

Несмотря на то, что условия жизни тогда были тяжелейшими, люди отдавали последнее, чтобы помочь фронту: сверхурочно работали, ставили трудовые рекорды, отправляли вещи, деньги, ехали в освобождённые от врага регионы, чтобы помочь в их восстановлении. Отработав тяжёлую смену, рабочие находили силы на дежурство в госпиталях, сдавали кровь для раненых. В 1943 году часть комсомольцев отправилась помогать восстанавливать Сталинград.

Крестьяне просили положенные за выработанную норму деньги перевести на нужды армии. К помощи фронту подключались и школьники. Учителя организовывали детей для помощи фронтовикам: ребята собирали тёплые вещи, на уроках труда шили кисеты, выступали в госпиталях

Образование в эвакуации

В годы войны в Киров вывезли довольно много учебных заведений. Среди них была и Ленинградская военно-морская медицинская академия. Эвакуировали её со второго раза. Первая попытка закончилась трагически, так как в ноябре 1941 года баржа с курсантами и преподавателями утонула во время шторма. В Кирове академия занимала несколько зданий. В частности, 14-й корпус нынешнего ВятГУ. Госпитальная база находилась в построенном незадолго до войны здании центральной гостиницы (сейчас — отель «Чарушин»).

Вывозили в регион не только студентов, но и школьников, воспитанников детсадов, детдомов. В общей сложности эвакуировали более 250 тысяч ребят из Ленинграда, Москвы, центральных районов Советского Союза.

Женское дело

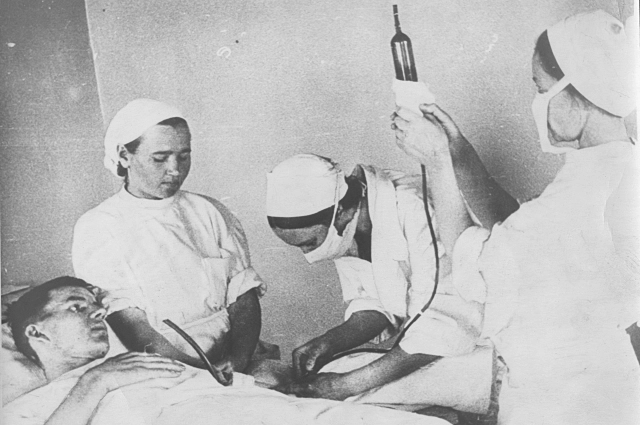

Кировская область в годы Великой Отечественной войны стала одной из крупнейших госпитальных баз в СССР. Как и в случае с производством. Тому способствовало удобное местоположение региона.

Госпитали размещали и в Кирове, и во многих других населённых пунктах области — Слободском, Котельниче, Омутнинске, Халтурине и других. В общей сложности за годы войны в Кировской области получили медицинскую помощь до 500 тысяч раненых и больных фронтовиков. Количество госпиталей подсчитать сложно — историки до сих не могут назвать точное их количество, но предполагают, что их было около ста.

Очень остро стоял кадровый вопрос. Так как большинство мужчин, в том числе и медработники, ушли на фронт, то тяжёлая ноша по лечению и реабилитации бойцов легла на плечи женщин. Терапевтов, педиатров, акушеров-гинекологов массово переучивали на хирургов.

В Кирове умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Сунцов

В Кирове умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Сунцов  Ушёл из жизни последний ветеран ВОВ в Немском округе Ермил Шумилов

Ушёл из жизни последний ветеран ВОВ в Немском округе Ермил Шумилов  В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса

В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса  В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны

В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны  Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском

Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском