В годы Великой Отечественной войны Кировская область играла огромную роль в лечении раненых. Регион был одной из крупнейших госпитальных баз страны. Так как большинство мужчин, в том числе и медицинские работники, ушли на фронт, то тяжёлая ноша по лечению и реабилитации бойцов Красной Армии легла на плечи женщин. Врачи, медсёстры и санитарки трудились с раннего утра до ночи, сохраняя присутствие духа даже при сильнейшей усталости, так как хорошо понимали, насколько важна их работа. Подробнее о самоотверженном труде женщин – в материале сайта kirov.aif.ru.

С поезда на поезд

Эвакогоспитали в области начали развёртывать уже в первые дни войны. Этот процесс пришлось организовывать максимально быстро, при ограниченных ресурсах – как человеческих, так и материальных. О том, как была организована эта работа, можно узнать, изучив архивы учреждений. Так, сохранился хорошо оформленный альбом, где собраны воспоминания об эвакогоспитале № 1341, который был развёрнут в посёлке Косино с 20 марта 1942 года по декабрь 1945 года. Сначала госпиталь дислоцировался в Кременчуге, потом в селе Андреевке под Харьковом, затем – в Новосибирской и Кировской областях.

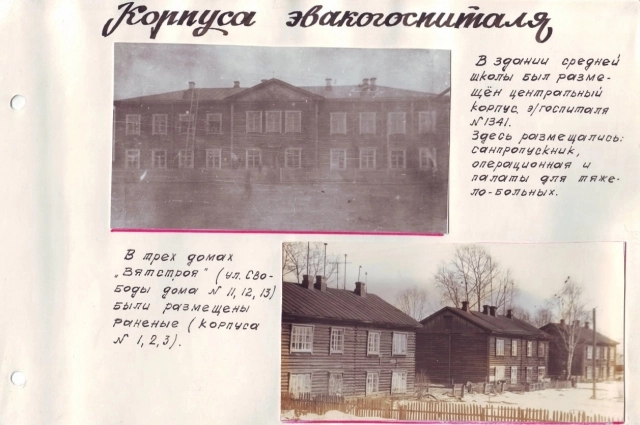

Центральный корпус госпиталя в Косино разместили в здании средней школы. Здесь находились санпропускник, операционная и палаты для тяжелобольных. В трёх домах Вятстроя (по улице Свободы, 11, 12 и 13, корпуса 1, 2 и 3) разместили раненых. В пищеблоке готовили еду для раненых и разносили её по корпусам. В помещении местной больницы располагался штаб госпиталя.

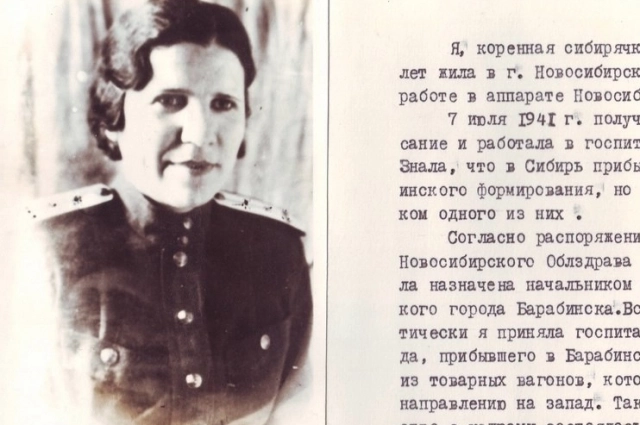

Руководил госпиталем № 1341 сначала военврач Сергей Лопата, а после него медицинское учреждение возглавила Мария Сотникова. В своих воспоминаниях о работе в те годы Мария Павловна писала, что она – коренная сибирячка, много лет жила в Новосибирске. Война застала её на работе в аппарате Новосибирского облздрава. 7 июля 1941 года Мария Сотникова получила мобилизационное предписание и начала работать в госпитале местного формирования. Она знала, что в Сибирь прибыло несколько госпиталей украинского формирования, однако тогда и не подозревала, что станет начальником одного из них. 28 февраля 1942 года её поставили руководить госпиталем № 1341 сибирского Барабинска.

«Всё свершилось мгновенно. Фактически я приняла госпиталь на колёсах, – вспоминала Мария Павловна. – Я сошла с поезда, прибывшего в Барабинск, и тут же вошла в состав из товарных вагонов, которые увозили госпиталь № 1341 на запад. Таким образом, первое моё знакомство с кадрами состоялось в пути. Остановили нас и выгрузили в Кировской области, на разъезде Коса, 20 марта 1942 года. Был поздний вечер и довольно холодно. На ночлег разместились в помещениях, предназначенных для госпиталя. На утро осмотрелись. Предстояло жить и работать в небольшом посёлке Косино. Лучшие помещения – двухэтажное деревянное здание школы и три двухэтажных жилых барака - были предназначены под госпиталь. В остальном – деревянные домики. Достопримечательностью посёлка была бумажная фабрика».

Дали неделю

На подготовку к приёму раненых Марии Сотниковой дали всего неделю. Пришлось приспосабливать помещения, оборудовать разгрузочную площадку у железнодорожного полотна и проводить многие другие работы. Мария Павловна сообщает, что во всех организационных вопросах очень помогали поселковый совет и бумажная фабрика. Директор фабрики Павел Масюк делал для госпиталя всё возможное и невозможное. Чем могли помогали и жители посёлка. Общими усилиями медучреждение удалось подготовить к приёму раненых вовремя. Поселковый совет проделал большую работу, чтобы обеспечить сотрудников госпиталя жильём.

«Я хорошо помню госпитальный коллектив, его трудолюбие и исключительную преданность делу. Основным профилем были огнестрельные повреждения опорно-двигательного аппарата. Наш ведущий хирург Марк Ломазов, прекрасный специалист и замечательный человек, сумел обучить оказанию необходимой хирургической помощи раненым врачей разных специальностей. При поступлении санитарных поездов с ранеными в перевязочных кабинетах работали не только хирурги, но и врачи других специальностей. Отдел эвакогоспиталей Кировского облздрава использовал его как базу для учёбы начальников госпиталей, начмедов и ведущих хирургов по вопросам комплексного лечения огнестрельных повреждений опорно-двигательного аппарата и бёдер», – писала в своих воспоминаниях Мария Павловна.

Собирались и пели

С большой теплотой руководитель госпиталя вспоминала о службе медицинских сестёр, которую возглавляла старшая сестра Юлия Бранчукова.

«Хорошо помню её доброжелательность и энергию, её деловитость и её трудолюбие. Несмотря на молодость, она пользовалась большим уважением в госпитале. Под стать ей были и все сёстры: трудолюбивые, дружные, – писала Мария Сотникова. – Помню, после тяжёлой и изнурительной работы они собирались и начинали петь. Я бы и теперь выпустила их на сцену лучшего театра. Раненые госпитальных сестёр боготворили. Называли их дочками или сестричками».

Юлия Бранчукова в своих воспоминаниях говорит о том, что этот опыт стал важной вехой в её жизни.

«Безусловно, всё никогда не изгладится из памяти, особенно знание и жизнь в госпитале. Здание в зимнем убранстве и с вечерними огоньками в день нашего приезда в посёлок Косино. Рада и счастлива, что так много сделано нового, интересного. Труженики посёлка и рабочие бумажной фабрики, чувствуется во всём, живут во взаимосвязи и дружбе, что так важно для общего дела. Благодарим вас за всё, за всё», – эмоционально писала она в альбоме воспоминаний.

Мария Масленникова в эвакогоспитале № 1341 работала с его создания и до расформирования, трудилась санитаркой в третьем корпусе. Мария Васильевна вспоминает, что главным врачом отделения была Ума Мартовна Хажди-Мурат – хороший врач и очень внимательный, отзывчивый человек.

«Работа была не из лёгких. Я в то время была ещё девчонкой, а раненых носили на носилках от разъезда до школы, а потом и по корпусам. Работала я у тяжелораненых. Позднее меня перевели в перевязочную санитаркой. Весь перевязочный материал стирали сами: кипятили, гладили, то есть его не хватало. Работала я буфетчицей в этом же отделении. Трудились, не считаясь со временем, так как знали, что любое промедление или халатность могли стоить жизни раненого», – написала Мария Масленникова.

С раннего утра до ночи

Степанида Катаева трудилась в госпитале с начала 1943 г. и до самого его закрытия, работала санитаркой-буфетчицей. В основном её работа заключалась в раздаче пищи по корпусам. Пищу для больных готовили в пищеблоке, а затем санитарки разносили её по своим корпусам.

«Воду брали в колодце около школы, кипятили её каждый для своего корпуса. Хлеб тоже носили на себе из пекарни. На работу приходили в 5.00 и уходили после полуночи. Со временем не считались», – вспоминает Степанида Васильевна.

«Весь обслуживающий персонал был очень хороший, внимательный, все старались помочь друг другу и больным, чем могли», – писала Раиса Николаевна.

ЛФК и плакаты для хирургов

Организацией, координацией и контролем за деятельностью эвакогоспиталей в масштабах всей Кировской области занимался областной отдел здравоохранения. Для этого в нём создали специальный отдел эвакогоспиталей. Руководитель Виртуального музея истории медицины Кировской области и один из авторов книги «Эвакогоспитали Кировской области» доктор медицинских наук профессор Сергей Куковякин рассказывает, что и здесь работали в основном женщины. Среди них – Двойра Плоткина, Лидия Кунгурцева, Галина Миткалева, Наталья Разина, Валентина Боголепова, Антонина Глушкова, Инна Варшавская. Каждая из них курировала разные направления госпитальной деятельности – лечебную работу, организацию питания, предотвращение эпидемий…

Большинство врачей, которые лечили раненых в вятских госпиталях, не имели должной подготовки по хирургии. Их необходимо было этому обучать. Наталья Васильевна прекрасно рисовала и создала серию плакатов, на которых пошагово был изображен ход различных операций. Их использовали при освоении хирургической деятельности вчерашние терапевты и педиатры, которых война заставила встать за операционный стол.

Герой войны из Кирова Геннадий Пенкин отправился на Парад Победы в Москву

Герой войны из Кирова Геннадий Пенкин отправился на Парад Победы в Москву  17 участников Великой Отечественной войны стали почётными гражданами Кирова

17 участников Великой Отечественной войны стали почётными гражданами Кирова  В Кирове в парке Победы из-за ремонта на месяц отключат Вечный огонь

В Кирове в парке Победы из-за ремонта на месяц отключат Вечный огонь  В Кировской области ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты

В Кировской области ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты  Никита Белых рассказал о своём деде-ветеране Великой Отечественной войны

Никита Белых рассказал о своём деде-ветеране Великой Отечественной войны