Отсюда, с берегов тихой Чепцы, до фронта — тысячи километров. Сюда не долетали бомбы и снаряды, но здесь кипела своя, трудовая битва. О том, как маленькое село Чепца с близлежащими деревеньками стало крепким тылом, который работал на фронт, кормил армию и ждал героев домой, kirov.aif.ru рассказал старший научный сотрудник, исполняющий обязанности директора Музейно-выставочного центра Кирово-Чепецка Владимир Северюхин.

По пояс в ледяной воде

В самом начале войны Кирово-Чепецкий район, тогда называвшийся Просницким, был сугубо аграрным. Большая часть населения проживала в деревнях, занималась сельским хозяйством. Этим людям пришлось особенно тяжело — нужно было кормить армию и производство. Хорошие тракторы забирали на фронт, оставалась изношенная техника. Лошадей тоже отправляли на войну, вместо них пахали на быках и коровах. Приучить их к такой работе было нелегко, но другого выхода не было.

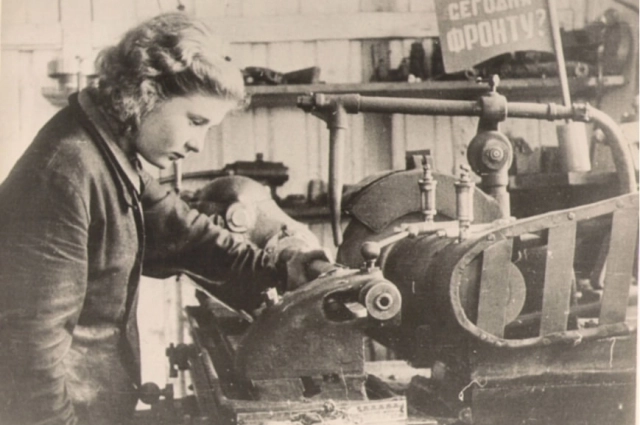

Военные годы стали для района временем промышленного развития. Ещё до Великой Отечественной войны, в 1935 году, началось строительство электростанции, которая должна была стать самой мощной в области. Через три года из-за недостатка средств оно было заморожено. Когда началась война, в Киров эвакуировали массу предприятий, для их работы была необходима электроэнергия, которой не хватало. Свет в городе давали на два часа, в домах строго регулировалось количество лампочек. Оборонная промышленность задыхалась от недостатка электричества. Тогда-то и продолжилось строительство электростанции. Одновременно нужно было создать топливную базу, построив торфопредприятие в Каринторфе, узкоколейную железную дорогу и мост для транспортировки топлива. Эта задача легла на плечи женщин и подростков, ведь все мужчины ушли на фронт. В Кировской области призывался каждый четвёртый мужчина, в то время как в других областях и республиках Советского Союза призывался в среднем каждый восьмой. Рабочих рук не хватало. Женщины создали подлинный второй фронт.

На торфоразработках работали пленные немцы и венгры.

«Говоря о работе пленных, часто переоценивают их роль. В основном это были поскрёбыши тотальной мобилизации в Германии, совсем не профессиональные солдаты. Основная часть работы всё-таки была сделана руками женщин. Когда пленные немецкие солдаты видели, как работают наши девушки на торфоразработках, они кричали своим конвоирам: «Что вы делаете? Мы бы нашим фрау так работать не позволили!» Условия труда были ужасными. Недокормленные маленькие девчушки надевали совсем худые вещи и шли работать. Летом, чтобы спастись от гнуса и торфяной крошки, которая буквально разъедала кожу, женщины обматывались тряпьём. Смотрят на них рослые, крепкие немцы в суконном обмундировании и кожаной обуви и понимают: вот народ, который их побеждает, ― рассказывает Владимир Северюхин. — Главный памятник войне ― идущая через весь город железная дорога, по которой торф везли на электростанцию. Рельсы на шпалы укладывала бригада, состоящая всего из шести женщин. Каждый рельс был около восьми метров в длину, по довоенным меркам его должны были таскать восемь мужчин. Женщины работали по пояс в ледяной воде, носили огромные корзины с торфом, загружали его в вагоны, а потом и выгружали, но уже замёрзший и задубевший».

Свой Ташкент

6 ноября 1942 года ТЭЦ впервые дала ток, которым через некоторое время стали обеспечивать предприятия. За годы Великой Отечественной войны Кировская область отправила на фронт 4176 танков и самоходных орудий, 2000 «Катюш», 2000 аэросаней и миллионы боеприпасов. Крестьянский регион вдруг стал индустриальным.

Работа на предприятиях была тяжёлой, но люди на неё шли. В то время в колхозах был страшный голод. В сельской местности один трудодень — это горсть зерна, а на оборонном производстве — 600 грамм печёного хлеба. Тогда это было большой ценностью, на чёрном рынке буханка стоила 300 рублей, столько же составляла месячная зарплата учителя. Но наличность не имела такой ценности, даже воры той поры крали не деньги, а хлебные карточки.

Дефицит рабочей силы был так велик, что в Кировскую область привозили женщин из других областей и республик. Их называли девушками-торфушками. Приезжала трудовая армия и из Средней Азии, из Узбекистана. Выглядели работники колоритно и необычно, местные прозвали их бабаями. Для узбеков Вятский край тоже был экзотикой. Непривычный сырой и дождливый климат, странный рацион, непонятная карточная система. Жили они на торфоразработках в бараках. До сих пор тот район Каринторфа, в котором когда-то поселились работники из Узбекистана, называется Ташкентом. Смертность от недоедания и тяжёлого труда была большая. Прямо там, в Каринторфе, хоронили немцев и венгров.

«Сейчас это место легко найти, там стоит каменный крест, установленный венграми в память о военнопленных. Могилы осели, получился такой лунный пейзаж, ― делится впечатлениями от посещения мест захоронений в Каринторфе Владимир Леонидович.

Как бы местные жители не презирали фашистов, расправы над пленными они не устраивали. Те немцы, которые были специалистами, работали печниками, стекольщиками, станочниками и свободно ходили по посёлку. Закон стоял на защите пленных. Если по улице вели колонну немцев и какой-то парень бросал в их сторону камень, семью этого человека на месяц лишали карточек на хлеб».

Чтобы спастись от голодной смерти, люди разбивали огороды, выкапывали съедобные корни растений, отдирали кору, соскребали с неё живицу и ели. Находились и те, кто добывал еду хитрым способом: в лесах собирали рыжики, обменивали на спирт, разводили его водой, чтобы получалась водка, а её обменивали на хлеб. Некоторые немцы тоже выменивали что-то на еду. Например, в кирово-чепецком музее хранится женское пальто, сшитое из зелёной немецкой шинели, с роскошным воротником из лисы.

«Один немец научил нашего мальчишку по фамилии Лихачёв варить цветные металлы, ― рассказывает Владимир Северюхин. ― За это парень приносил немцу рыбу, которую ловил его отец, кормил этого пленного. Если вы придёте на площадь Конституции в Кирово-Чепецке, посмотрите на стену здания администрации, то увидите сделанный из бронзы по проекту ленинградских скульпторов герб РСФСР. Его как раз варил тот самый Валентин Лихачёв».

Среди пленных немцев была очень примечательная личность, лучший пилот Люфтваффе Эрих Хартманн. В Германии он был настоящей звездой. После окончания войны американцы пригласили его работать на США, он отказался и за это был сдан Советскому Союзу. Хартманна сразу отправили в Каринторф. Для немцев Эрих был героем, поэтому быстро сплотил их для борьбы за улучшение условий жизни. Администрация выдворила надоедливого немца из Кировской области, а потом он и вовсе вернулся в Германию. Свои впечатления от жизни в Каринторфе Эрих Хартманн описал в книге. Рассказывал об ужасных условиях и возмущался, что его, знаменитость, использовали как тягловое животное.

Рост населения

После войны, когда начались работы по созданию предприятия, которое бы ковало ядерный щит страны, немцев уже не привлекали. Ещё в 1938 году близ будущего города Кирово-Чепецка затеяли строительство химзавода, который должен был выпускать фосфорные удобрения. Когда началась война, от этой идеи отказались и решили направить имеющиеся ресурсы в другое русло. Чтобы производить танки, нужна была газосварка, а для неё необходим карбид кальция. В годы войны Кирово-чепецкий химический завод пережигал известь, чтобы получить требуемое вещество. Этой изнурительной работой занимались в основном женщины. Труд на химическом производстве был не только тяжёлым, но и опасным.

Помимо сильнейших ожогов из-за отсутствия спецодежды был риск получить отравление угарным газом. Когда немцы подходили к Москве, на заводе была налажена линия по производству химического оружия. Однако после отступления фашистов производство законсервировали, а потом и вовсе демонтировали.

Население Чепцы в годы Великой Отечественной войны выросло в пять раз за счёт эвакуированных. На территории Кирово-Чепецка располагалось два детских дома, в них жили дети, спасшиеся из Ленинграда. Их, как могли, воспитывали, учили и кормили. Взрослым считалось неприличным пить молоко, его отдавали детям. А дети брали шефство над эвакогоспиталями, собирали лекарственные травы, ягоды и грибы для раненых. Перевезли из Ленинградской области оборудование и работников завода «Сясьстрой».

На мемориалах в Кировской области рядом с вятскими фамилиями соседствуют нетипичные для этих мест. Это свидетельство настоящего подвига тыла: в годы войны наш край стал приютом для многих эвакуированных. И когда их новый дом призвала на фронт страна, они, не раздумывая, встали в строй и сражались за общую для всех Родину.

В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса

В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса  В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны

В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны  Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском

Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском  Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня

Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня  В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие

В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие