В годы войны Киров стал одним из крупнейших центров эвакуации в стране. В город, подальше от фронта, вывозили государственные организации и крупные заводы, учебные заведения и детские дома. Для всех нужно было найти помещения и дома. И всё это — в максимально короткие сроки в условиях скудных ресурсов. Подробности — в материале kirov.aif.ru.

Первые дни

По словам доктора исторических наук, заведующего кафедрой истории и политических наук ВятГУ Андрея Машковцева, эвакуировать важные объекты в тыл начали в самые первые дни войны. Уже 24 июня 1941 года при Совете Народных Комиссаров СССР был образован Совет по эвакуации. Сначала его возглавил нарком транспорта Лазарь Каганович. Но в начале июля стало ясно, что со своими обязанностями он не справляется, поэтому его заменили на Николая Шверника.

Довольно большую работу проводили и его заместители, в частности, будущий глава правительства (в годы правления Брежнева) Алексей Косыгин. Тогда это был очень молодой, но деятельный человек. Работа в масштабах страны была проведена просто огромная. В общей сложности в тыл эвакуировали 2600 предприятий и около 18 миллионов человек.

Быстро и относительно безопасно

Кировская область неслучайно была выбрана одним из ключевых мест размещения эвакуированных. В первую очередь это было связано с тем, что регион находился в глубоком тылу. Даже когда части вермахта подошли к Москве, расстояние от линии фронта до Кирова превышало тысячу километров. И оно в то время считалось относительно безопасным. Относительно, так как у немцев уже тогда были самолёты, которые могли долетать до вятской земли. Например, двухмоторный бомбардировщик Heinkel He 111, который в начале войны мог преодолевать расстояние более 2 тысяч километров, а после модернизации дальность полёта выросла до 3 тысяч километров. Но это были предельные дистанции, потому что надо было не только долететь, но и вернуться назад, а в этом случае топлива могло не хватить.

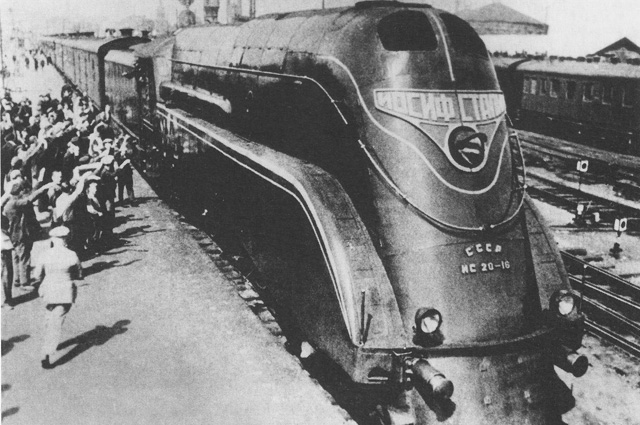

Вторая причина, почему выбор пал на Кировскую область, — это удобное транспортное сообщение, позволявшее быстро и безопасно доставлять грузы. В регионе была довольно развитая сеть железных дорог, по которым перевозилось большинство эвакуированных грузов. Через центр области, в том числе через Киров, проходила основная железнодорожная магистраль — Транссиб, а у Котельнича дорога ещё и делилась на два направления. Главная магистраль шла через Горький (ныне — Нижний Новгород) на Москву, вторая ветка шла к Ленинграду. Всё это давало возможность вывозить людей и предприятия из двух важных районов страны. В первую очередь это было северо-западное стратегическое направление, к которому относились Ленинград и Ленинградская область, Карелия, а также современные Новгородская и Псковская области (в начале войны они не существовали как самостоятельные административные единицы). Вторым направлением, откуда шёл поток эвакуированных грузов, был центральный район страны, к которому относились Московская, Тульская, Смоленская и другие области.

«Но и это ещё не всё. Помимо Транссиба, по югу области, пусть на коротком участке, тоже проходит важная железнодорожная ветка — через Казань и на Урал. На пути этой магистрали находятся Вятские Поляны и Сосновка, — рассказал Андрей Машковцев. — Кроме того, от Кирова была проложена железная дорога на Котлас, соединённая с веткой на Воркуту. Это позволяло области получать очень важный в тот период уголь, на котором работала индустрия. Значение Воркутинского угольного бассейна значительно выросло в связи с оккупацией нацистами Донбасса осенью 1941 года».

Цех, завод

В Кировскую область эвакуировали промышленные предприятия. Важно было спасти их от разрушения и от захвата врагом.

«Историки до сих пор спорят относительно того, сколько всего было вывезено предприятий. Чаще всего называют цифру 115 объектов. Сюда включают и предприятия, и отдельные цехи, — пояснил историк. — Важно отметить, что ещё до войны на территории области создавались предприятия-дублёры. Это заводы, на базе которых можно было разместить производства аналогичной отрасли. И буквально в первые месяцы войны на территорию региона вывезли два крупных предприятия. Это завод № 32 (сейчас «Авитек») и № 266 (завод «ЛЕПСЕ»). Это два предприятия наркомата авиационной промышленности, которые выпускали очень важную продукцию. № 32 разместили на базе строящегося тогда в северной части города, на Филейском шоссе, завода-дублёра 32БИС. То есть предприятие вывозили не в чистое поле — были готовы подъездные пути. Затем производство расширялось».

Пожалуй, самым крупным промышленным предприятием, которое было вывезено в Киров, был Коломенский машиностроительный завод имени Куйбышева, который был размещён на базе предприятия того же направления, фактически дублёра — завода имени 1 Мая. В этом случае тоже были готовы подъездные пути, часть цехов. Также в Киров эвакуировали такие крупные предприятия, как Ленинградский завод «Красный инструментальщик», Московский завод № 537 (ныне — завод «Маяк») и пр.

Но эвакуировали предприятия не только в Киров. Яркий пример — крупный машиностроительный завод № 367, который находился в Сергиевом Посаде (тогда Загорск). Осенью, когда части вермахта стали подходить к Москве, предприятие вывезли в Вятские Поляны и разместили на базе местной шпульно-катушечной фабрики. Вывезли не только оборудование, но и всё руководство предприятия, в частности главного конструктора Георгия Шпагина, создателя автомата ППШ, одного из символов Победы, лауреата Сталинской премии. Он возглавлял конструкторское бюро завода, и в годы войны предприятие выпустило свыше 2,5 миллионов ППШ-41. Огромное количество, учитывая сложные условия, в которых приходилось трудиться рабочим. В Сосновку в сентябре 1941 г. вывезли оборудование Ленинградского судостроительного завода № 41. В годы войны завод выпускал боевые катера, например, ОД-200.

Танки, снаряды, мины, гранаты

«Эвакуация такого количества промышленных предприятий позволила спасти их от уничтожения и разорения, а также наладить на территории Кировской области выпуск очень важной для фронта продукции, — пояснил Андрей Машковцев. — То, что заводы дали фронту, впечатляет. Например, Коломенский машиностроительный завод в общей сложности выпустил 4176 танков и САУ (самоходных артиллерийских установок). Сначала они выпускали лёгкие танки — Т-60 и Т-70, затем наладили производство самоходных артиллерийских установок САУ-76. Также завод выпускал знаменитые "Катюши№ (БМ-13). В общей сложности было произведено около 2 тысяч "Катюш". Предприятия, расположенные в Кировской области, производили снаряды, мины, гранаты».

Снаряды выпускали даже те предприятия, которые до войны были сугубо гражданскими. Например, завод Физприбор выпускал гранаты.

Заводы №№ 32 и 266 выпускали очень важное оборудование для военных самолётов. № 32 делал вооружение для Ил-2 и Ил-4, № 266 — технологически сложное электрооборудование для самолётов.

«Вишнёвый сад»

Вывозили в Кировскую область и государственные учреждения. Когда немцы подошли к Москве и возникла угроза захвата столицы, то была объявлена эвакуация госучреждений. В регион перевезли несколько наркоматов. В Кировском государственном педагогическом институте (сейчас ВятГУ), например, разместили наркомат лесной промышленности. Здание, которое сейчас занимает Кировский экономико-правовой лицей, занял наркомат просвещения. Когда немцев отогнали от Москвы, госучреждения вернулись обратно.

Киров был также крупным центром размещения эвакуированных учреждений культуры. В августе 1941 года сюда вывезли труппу одного из главных театров Ленинграда — БДТ имени Горького. Разместили артистов в Кировском драмтеатре, который был построен как раз накануне войны. Кировскую труппу временно перевели в Слободской. Первое время, пока не было общежитий, артисты из Ленинграда жили в фойе театра. Там поставили перегородки - и получилось что-то вроде маленьких комнаток. Режиссёром БДТ тогда был Лев Рудник. На сцене кировского театра артисты играли спектакли, в основном русскую классику. Первую постановку БДТ представил 12 сентября 1941 года, это был «Вишневый сад». Ставили и патриотические пьесы («Кремлёвские куранты», «Фронт»).

Писатель и завлит БДТ Евгений Шварц в Кирове написал две пьесы — «Одна ночь» и «Далёкий край». С супругой, актрисой Анной Никритиной, переехал на три года в Киров известный поэт и драматург Анатолий Мариенгоф. Первые шаги на сцене сделал в последующие годы известный актёр и руководитель БТД Кирилл Лавров, который тогда был подростком.

В Киров эвакуировали также Ленинградскую государственную академическую капеллу имени Глинки и её хоровую школу. Исполнители дали более 500 концертов, причем не только в Кирове, но и на фронте.

Хоть и недолго, но в Кирове в эвакуации находилось издательство детской литературы — «Детгиз», которое выпускало довольно большой объём продукции. В Киров приехали мастера детской книжной иллюстрации, в частности сын архитектора Ивана Чарушина Евгений. Эвакуировали в область и художников, которые активно работали и создавали не только живописные полотна, но и агитационные плакаты с призывами к защите Родины.

Трагедия на озере

В Киров вывезли также довольно много учебных заведений. Например, Ленинградскую военно-морскую медицинскую академию. Этот крупный вуз готовил медиков для военно-морского флота. Причём эвакуировать курсантов получилось только со второго раза. Первая попытка закончилась трагически.

В самом начале блокады Ленинграда курсантов пытались вывезти по Ладоге на барже, но она попала в шторм, и выпускной курс академии почти полностью погиб: утонули многие курсанты и преподаватели. Информация об этой трагедии долгое время была засекречена. Но сейчас память погибших чтят — недавно волонтёры восстановили крест, который много лет назад установили родственники погибших курсантов. Учащихся и преподавателей удалось вывезти только в январе 1942 г., когда на Ладоге установился прочный лёд и начала функционировать так называемая дорога жизни. В Кирове академия занимала несколько зданий. Например, это 14-й корпус нынешнего ВятГУ. Госпитальная база находилась в здании Центральной гостиницы (сейчас — отель «Чарушин»).

Медики и учёные

Среди преподавателей академии, конечно, очень много было выдающихся учёных. Пожалуй, самым известным из них был медик, академик, Герой Соцтруда, лауреат Сталинской премии Юстин Джанелидзе. В Кирове он спас множество жизней, проводя уникальные и сложные хирургические операции, которые до войны кировские медики не делали в силу отсутствия соответствующей квалификации. Джанелидзе обучил много хирургов, передав им свои знания.

В Кирове в эвакуации также работали известный терапевт Александр Мясников, выдающийся хирург, онколог, академик Александр Мельников, член-корреспондент АМН СССР Александр Триумфов, советский анатом Борис Долго-Сабуров. Вывезли в область учёных, работавших в других областях науки. Среди них были: известный химик Исаак Иоффе, знаменитые физиологи Константин Быков, профессор Владимир Черниговский и многие другие. Известный историк, академик Евгений Тарле читал в Кирове лекцию о международном положении.

Тысячи людей

Многие мужчины из Кировской области ушли на фронт, поэтому население региона сократилось. Однако впоследствии оно даже выросло, так как заводы, предприятия, учебные заведения, учреждения культуры эвакуировали вместе с коллективами.

Вывозили в регион и детей разного возраста. В общей сложности эвакуировали более 250 тысяч ребят.

В Кировскую область с детскими садами, детдомами, интернатами приезжали дети в сопровождении воспитателей и учителей из Ленинграда, Москвы, из центральных районов Советского Союза. Здесь разместились детские дома для латвийских, литовских, польских детей. В Молотовске (сейчас Нолинск) в 1942 году находился детдом для испанских детей. В классах стало больше учеников, порой они на две трети состояли из эвакуированных детей.

Уплотнение, подселение и бараки

Так как эвакуированных было много, то остро встал вопрос размещения людей. Проблемы с жильём были в Кирове и до войны, а в этот период они только усилились. Решение находили в «уплотнении», когда в квартиру или дом подселяли людей. Эвакуированных также временно размещали там, где они работали, в освободившемся жилье. Например, Кировский государственный педагогический институт (ВятГУ) во время войны вывезли из Кирова в Яранск. Преподаватели уехали, а их квартиры передавались во временное пользование эвакуированным. Понятно, что только за счёт подселения решить проблему было нельзя. Поэтому, несмотря на все трудности и ограниченные возможности, в Кирове строили жилые дома. Общежития строили порой сами работники заводов. Некоторые из этих домов (например, на Филейке) дожили до нашего времени, хотя строились как временный вариант.

В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса

В Кирове сложат бумажные кораблики и зажгут свечи в память о детях Донбасса  В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны

В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны  Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском

Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском  Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня

Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня  В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие

В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие