Прогуливаясь по залам Вятского художественного музея, посетители обязательно увидят полотна Виктора и Аполлинария Васнецовых, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Ильи Репина, Ивана Шишкина и многих других знаменитых и любимых художников. В тишине залов можно вдумчиво рассмотреть картины, оценить мастерство их авторов. И всё дальше от нас уходит время, когда эти полотна были недоступны для горожан. В годы Великой Отечественной войны музей закрывали для посещения, а его коллекцию бережно хранили всего несколько человек. О том, как жил и работал музей в то время kirov.aif.ru рассказала заведующая экспозиционного и выставочного отдела Вятского художественного музея, куратор выставки «Приближая Победу» Мария Пашковская.

Переломный момент

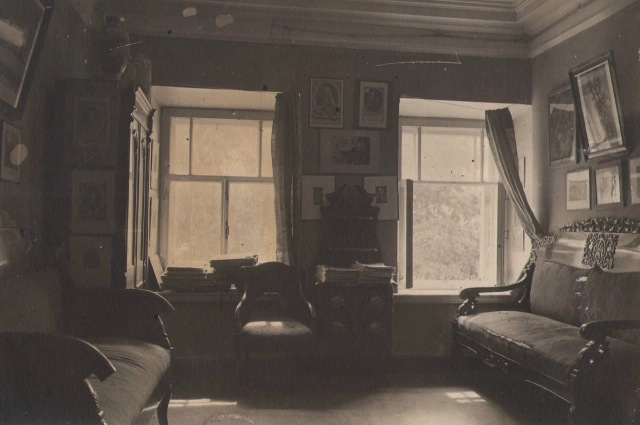

Художественный музей имени Горького (такое название прежде носил Вятский художественный музей имени братьев Васнецовых) в те годы (и до 1992 г.) находился в здании Репинского особняка. Когда-то в нём кипела жизнь, проходили выставки. Незадолго до начала войны, в апреле 1941 года, открылась выставка работ вятских мастериц дымковской игрушки Анны Мезриной, Елизаветы Пенкиной, Ольги Коноваловой, Елизаветы Кошкиной. «Дымка» с её яркими цветами, простыми, жизненными сюжетами, должна была радовать зрителей, дарить красоту и вдохновение.

Но 22 июня началась война, и жизнь музея полностью изменилась. По решению исполкома областного Совета 18 июля 1941 года выставки закрыли, началась консервация коллекции. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство — в общей сложности 8 тыс. произведений искусства — отправились на хранение в полуподвальное помещение. Штат сотрудников сократили до двух человек — хранителя и уборщицы. Здание музея занял госпиталь, школа и другие учреждения.

Отсутствие отопления, сырость, нарушение норм хранения не могло не оказать влияния на произведения искусства и музейную мебель. Но все понимали, насколько важно сохранить уникальную коллекцию.

«Если мы не улучшим хранение произведений, то, кроме привлечения к ответственности лиц, виновных в порче произведений, будет поставлен вопрос о передаче ценностей нашего музея другой области…» — такое беспокойство было передано в докладной записке отдела по делам искусств Кировского облисполкома в Кировский обком ВКП (б).

Огромная работа

Удивительно, но музей, который жил в стеснённых и трудных условиях, продолжал пополнять коллекцию. С 1942 года в фонды начали принимать работы с областных выставок. 16 апреля 1943 года было принято было решение освободить дополнительную площадь и увеличить штат музейных сотрудников.

До начала войны музей возглавлял известный скульптор, руководитель Кировского отделения Союза художников СССР Михаил Кошкин. Он возобновил свою работу в качестве директора и начал набирать штат сотрудников. Это было непросто — в городе не осталось людей, которые знали бы музейное дело. В общей сложности набрали шесть человек, среди которых была кандидат исторических наук, сотрудник Эрмитажа Анастасия Манцевич. Этому небольшому музейному отряду предстояло удостовериться в наличии всех 8 тысяч экспонатов, провести инвентаризацию, проверить их состояние.

Трудностей добавило то, что в инвентарных книгах не было описания экспонатов. Однако с огромным объёмом работ удалось справиться за год. К началу 1944 года она была практически закончена. 5 ноября 1945 года музей торжественно открыл свои двери для посетителей.

Главное — борьба с врагом

Несмотря на то, что музей в военные годы был закрыт, выставки в городе проводились. Кроме того, художественная жизнь города даже обогатилась, ведь в военные годы в Кирове находилось немало художников, эвакуированных из Москвы и Ленинграда. Они участвовали в выставках вместе с кировскими мастерами. Некоторые вернисажи организовывались совместно с Кировским музеем краеведения (например, 8 июня 1943 г. в облдрамтеатре открылась выставка Кировская область в Великой Отечественной войне»). В 1942 г. и 1943 г. работали большие выставки «Живопись, графика, скульптура», посвящённые Великой Октябрьской революции.

Об одной из них журналист и поэт Владислав Заболоцкий писал в газете «Кировская правда»: «Она свидетельствует о том, что многие работают настойчиво и успешно, участвуя своими произведениями в великой борьбе советского народа за скорейший разгром врага. Недостатком является отсутствие на ней работ ряда местных художников».

В другой статье Заболоцкий и его соавтор отмечали, что Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков — это «огромная ответственнейшая тема, которая волнует мастеров искусства» («Кировская правда» от 21 ноября 1943 года)

Ещё одна выставка была посвящена 25-летию рабочей крестьянской Красной Армии. Но главной темой в те годы оставалось борьба с врагом.

«Художников, как и всех других, занимала одна тема — тема нашей Победы. К этому стремились все без исключения. Делали карикатуры на Гитлера и его приспешников, выпускали плакаты, призывающие помогать стране. Были организованы однодневные выставки вроде «Окон РОСТА». Все следили за последними новостями и тут же брали «на карандаш», — писала в своих воспоминаниях дочь художников Алексея Широкова и Фаины Шпак Инна Широкова.

«Сплю в подрамнике»

В выставках участвовали известные кировские художники — Алексей Деньшин, Алексей Князев, Михаил Кошкин, а также эвакуированные деятели искусств, например, сын знаменитого вятского архитектора Ивана Чарушина Евгений, Галина Гладышева и другие.

Мастера продолжали создавать произведения искусства, хотя их возможности были существенно ограничены. Мастерская находилась в одноэтажном флигеле исторического здания художественного музея. Помещение было довольно тесным, но мастера дружно уживались в небольшом пространстве.

«…В две комнаты, метров по 30-40 каждая, с разными входами. В одной работали скульпторы и форматоры, в другой — живописцы и графики. Всё помещение было разделено шторами, где каждый имел свой отдельный угол, но при этом все переговаривались, шутили, рассказывали новости», — писала Инна Широкова.

Инна Алексеевна вспоминала, что в те годы в Кирове в эвакуации находился «Детгиз» (детское государственное издательство). Её мама, Фаина Шпак, оформляла детские книги, и маленькая Инна с братом тоже рисовали.

В мастерских художники не только работали, но порой и жили. Об условиях писал эвакуированный с Ленинградского фронта художник Николай Быльев:

«От всех неприятностей я хожу на работу. Поселиться мне приходится в мастерской на улице Энгельса. Первое время сплю на столе. Потом сооружаю себе койку наподобие гамака. Натягиваю кусок гефера на подрамник. Под углы подрамника подставляются четыре старые, перемазанные масляной краской, табуретки (мазки на табуретках принадлежат кисти немалого количества известных мастеров). Так сплю в подрамнике».

Сказочные росписи

Среди эвакуированных в Киров художников был мастер детской книжной иллюстрации, сын архитектора Ивана Чарушина Евгений. Он участвовал в художественных выставках, иллюстрировал книги, создавал литографии, рисовал плакаты для «Окон ТАСС» (серия агитационных плакатов с призывами к защите Родины), оформлял спектакли, расписывал помещение детского сада, одного из заводов, преподавал рисование. На Инну Широкову большое впечатление произвела его виртуозная и волшебная работа по росписи фойе Дома пионеров.

«Конечно, были у художников и другие темы, но единственное, что ярко осталась в моей памяти, — это роспись Дворца пионеров Евгением Чарушиным… Весь вестибюль от пола до потолка был разрисован. Тут были и три богатыря, и Иван-царевич на сером волке. Особенно мне нравилась царевна Лебедь — красавица в белом оперении — на мой взгляд, она была не хуже врубелевского полотна. И люстра. Тут фантазия художника поражала. Материалов никаких не было, денег тоже, но было желание сделать всё отлично. Евгений Иванович слепил несколько белок в разных позах, они были отлиты из гипса, каждая по три-четыре экземпляра, и раскрашены. Множество белок, как живые, украшали люстру. Мы постоянно прибегали посмотреть, как продвигалась эта работа».

К сожалению, эта работа не сохранилась, её можно увидеть только на архивных фото. Евгений Чарушин был и театральным художником. В годы войны в Киров был эвакуирован БДТ из Ленинграда. Чарушин создавал эскизы, декорации для спектаклей. Сейчас они хранятся в фондах Вятского художественного музея.

Для Кировского театра кукол в 1943 году он создал чудесный плакат «Новогодние ёлки».

«Папа так и не вернулся»

Несколько кировских художников сражались с врагом не только языком искусства. На фронт отправились Алексей Широков, Сергей Мезенцев, Алексей Потехин, Александр Люстрицкий. Домой вернулись почти все. Алексей Широков пропал без вести, по одним данным, в 1943 году, по другим — в 1944 году.

«Папа ушёл на фронт в 1942 году. Воспоминания о нём у меня скудные: это запах папирос, чёрное пальто, за карман которого я держусь, мороженое, которое он покупал нам. Он часто водил нас с братом на прогулку в сад. Брат сидел на руках, а я, как старшая, висела на его кармане, — вспоминала его дочь Инна. —Никогда не забыть день окончания войны. Весь наш двор был полон народу. Вышли все, даже больные, никогда не выходившие раньше. Громко играла музыка, люди держали флаги, все ликовали, кричали, смеялись и плакали от радости. А потом стали приходить с фронта отцы, но наш папа так и не вернулся. Мама всю жизнь ждала его, надеясь на чудо, хотя у нас уже была «похоронка».

Александр Люстрицкий с июля 1941 года по сентябрь 1945 года воевал на Северо-Западном и втором Украинском фронтах. Войну закончил в Вене. В редкие минуты отдыха Александр Евгеньевич делал наброски. Фронтовые рисунки Люстрицкого, в основном, эскизы, есть в собрании музея.

Сергей Мезенцев служил в армии с 1939 года по 1946 года. Воевал на втором Украинском фронте, прошёл Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Германию, Чехословакию. А завершил войну на Восточном фронте в Монголии. Первые военные рисунки Сергей Николаевич сделал в 1942 году, продолжал работать над этой темой и в мирное время. В фондах музея хранятся около 40 живописных и графических произведений, отражающих события военных лет.

Алексей Потехин был призван на фронт 1 января 1942 года. Он был сапёром, воевал на Западном и третьем Белорусском фронтах. Закончил войну в мае 1945 года. в Кёнигсберге. В коллекциях музея есть более 30 произведений Алексея Александровича на тему Великой Отечественной войны. Самые ранние из них — этюды, сделанные в 1943 – 1944 годах, изображающие моменты особенно важных и трудных сражений. Большая часть рисунков, акварелей, гуашей посвящены освобождению Пруссии и крепости Кёнигсберг, в которых принимал участие художник.

Рисунки с фронта

Все художники переносили на бумагу свой опыт и переживания, зарисовки передавали всю боль войны и трудности в достижении Победы. В послевоенные годы в музее прошла выставка фронтовых зарисовок и созданных позже монументальных работ. Одна из самых сильных из них — это картина Сергея Мезенцева «Допрос». Рисунок он сделал ещё на фронте после того, как ему рассказали о том, как немцы проводили допрос матери партизан.

Сейчас в коллекции музея находится более 20 тысяч произведений искусства. В их числе — собрание живописи, скульптуры, оригинальной и печатной графики, декоративно-прикладного и народного искусства отражают события и образы Великой Отечественной войны. Например, в собрании есть оригиналы сатирических плакатов и газетных иллюстраций 1941 и 1942 годов.

Алексей Потехин до ухода на фронт выполнил сатирические рисунки «Испорченная шарманка» и «Новый Наполеон», высмеивающие планы Гитлера о быстром захвате СССР.

А Алексей Широков создал линогравюру для репродуцирования в газете «Кировская правда», кроме того, вместе с женой он подготовил эскиз оформления первого номера газеты кировских художников «На врага» за май 1942 года. Супруга художника в 1942 году создала камерные скульптурные композиции «Прощание» и «Отчаяние», которые отразили всю тяжесть утрат, отчаяние прощания с любимыми,.

Недавно работы военных лет кировчане увидели снова. С марта по май 2025 года в выставочном зале Вятского художественного музея прошла выставка «Приближая победу». Большая её часть состояла из работ, переданных в музей в годы войны и представленных на выставках, проходивших в те трудные годы.