Во время Великой Отечественной войны все работали ради Победы – будь то на заводе, в поле или за письменным столом. Библиотеки тоже вносили свой вклад – помогали и тылу, и фронту. Так было и в Кировской области. Об истории областной библиотеки имени Герцена можно писать целый роман – с героями невероятной силы духа, учёными мирового уровня и томами, спасёнными со дна Ладожского озера. Подробнее – в материале сайта kirov.aif.ru.

Рост на тысячи

На начало 1941 года библиотека уже считалась крупной – по годовому отчёту она обслуживала почти 31 тысячу человек. По тем временам читателей было немало. Но вскоре их стало намного больше. Киров в годы войны стал одним из самых крупных центров эвакуации в стране. За короткое время город превратился в большой промышленный центр. Уже в 1942 году количество читателей выросло до 47 тысяч. А вот сотрудников при этом стало на 16 человек меньше – ушли на фронт.

Среди мобилизованных оказался и бывший директор библиотеки Владимир Смирнов. Накануне войны он был переведён в аппарат горкома, но в январе 1942 года его призвали в армию. Он стал инструктором по пропаганде 172-й стрелковой дивизии и погиб в марте того же года.

«В июле 1941 года директором библиотеки стала Клавдия Вайханская. Ей тогда было 34 года, большого опыта работы у неё не было, – рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом библиотеки Ольга Кошелева. – Но именно она в столь тяжёлые годы сумела сплотить коллектив и вывести библиотеку на высокий уровень».

Толпы людей

Библиотека стала настоящим центром информации. У главного входа регулярно вывешивали информационный бюллетень и карту боевых действий на фронтах. Эти данные обновлялись быстрее, чем появлялись в газетах. Информацией мог воспользоваться любой желающий независимо от наличия читательского билета.

«Толпы людей заходили в вестибюль библиотеки, чтобы узнать, что происходит на фронте, выразить чувство негодования по поводу фашистских налётов и чувство восхищения советскими бойцами и командирами, здесь же на карте увидеть отмеченные рубежи событий и получить от библиотекарей справку, книгу или газету, связанную с местами боевых операций», – вспоминала директор библиотеки Клавдия Войханская.

Читальный зал и коммуналки

Областная библиотека в те годы была совсем небольшой. Она занимала здание, построенное в 1792 году и большой читальный зал, возведённый в 1929 году. Здесь находились все отделы и даже десять коммунальных квартир. Кроме сотрудников размещались и семьи эвакуированных.

Места в библиотеке было не так много, сотрудников стало меньше, а работы стало больше.

В 1941 году закрыли методический и отдел книг для слепых (правда, с июня 1942 года он открылся снова). Театрально-нотный и отдел иностранной литературы влились в отдел обслуживания читателей.

Ночную охрану библиотеки убрали – сторожей мобилизовали. Поэтому ночью дежурили сами сотрудники.

Межбиблиотечный абонемент начал работать на призывных пунктах, оборонных предприятиях, школах ФЗО и госпиталях, привлекая к этой работе весь штат работников библиотеки. В разъездах по городам и весям сотрудникам помогала... лошадь. Без неё справиться с большой работой было бы очень сложно.

Лошадь-помощница

Летом 1941 года библиотеке передали лошадь из физпедтехникума, непригодную к службе. Почта посылки не принимала, и книги в районы стали доставлять на подводе.

«Лошадь возила книги в госпитали, помогала доставлять дрова для отопления – тогда разрешили собирать 250 кубометров топляка, – рассказывает Ольга Кошелева. – Всё это нужно было не только выловить, но и привезти, распилить, высушить».

На зиму дров не хватало: к январю запасы заканчивались, библиотека практически не отапливалась. Читателям приходилось теплее одеваться. Тем, кто жил в помещении библиотеки, и вовсе приходилось несладко.

Кстати, сено для лошади заготавливали сами сотрудники библиотеки.

Трудные вопросы

С ростом количества эвакуированных в область – учёных, инженеров, врачей – изменились и запросы читателей. Требовалась узкоспециальная литература по медицине, технике, промышленности. Среди читателей были сотрудники Военно-морской медицинской академии, бравшие, например, «Анатомический атлас человеческого тела» Видлоо Годфрица 1642 года издания.

В библиотеку пришёл высококвалифицированный, эрудированный, требовательный читатель. Это требовало от всех работников хорошего знания библиотечного дела, состава книжных фондов, справочного аппарата и умелого, внимательного, вдумчивого обслуживания посетителей. А людей не хватало.

«Средняя посещаемость в день – 1306 человек. На одного сотрудника приходится 218 человек в день, книговыдача в день составляет 2206 экземпляров. Средняя книговыдача в час на одного человека – 46 экземпляров, что совершенно недопустимо. И это данные только по отделу обслуживания», – писала директор библиотеки Клавдия Войханская.

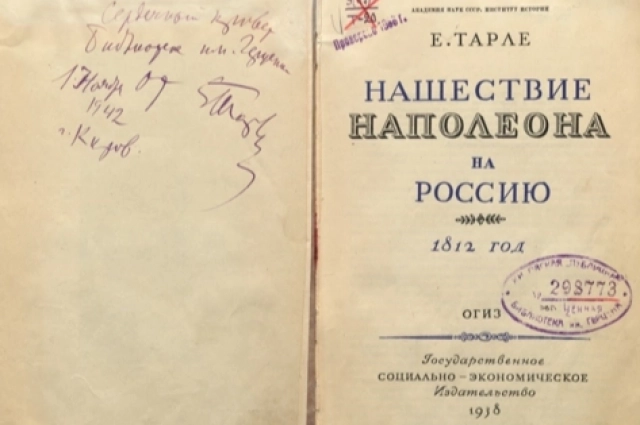

Сердечный привет от Тарле

Библиотека стала не только информационным, но и культурным центром.

В Кирове эвакуации работали выдающиеся учёные: хирург, учёный и общественный деятель Юстин Джанелидзе, известный терапевт Александр Мясников, выдающийся хирург, онколог, академик Александр Мельников, член-корреспондент АМН СССР Александр Триумфов, советский анатом Борис Долго-Сабуров, известный химик Исаак Иоффе, знаменитые физиологи Константин Быков, профессор Владимир Черниговский и многие другие.

На базе библиотеки в 1941 года открылся Воскресный университет. Лекции по истории, географии, технике, медицине, литературе и искусству читали виднейшие учёные, общественные деятели, деятели искусства и писатели.

Например, 1 ноября 1942 года в библиотеке имени Герцена выступил известный историк Евгений Тарле. Академик читал лекцию о международном положении. В 1941 году его с группой учёных Института истории АН СССР эвакуировали в Казань, но какое-то время Евгений Викторович находился в Кирове и занимался в областной библиотеке. В знак признательности коллективу библиотеки он подарил свою книгу с надписью: «Сердечный привет библиотеке имени Герцена от Е. Тарле. 1 ноября 1942 г. Киров».

Нередко после рабочего дня библиотеки, в 23:00, большой зал превращался в концертный зал Ленинградской академической капеллы, состав которой был размещён в Кумёнском районе. После отработки новой программы капелла систематически выезжала в Киров с концертами.

Плата за добро

В 1942 году при библиотеке открыли филиал Госфонда литературы. Из дубликатов и пожертвований жителей Кировской области собрали 78 тысяч книг для освобождённых территорий. Из них 69 тысяч из дублетных фондов передала в республики СССР сама Герценка.

«Добро бывает обычно вознаграждено, и это был тот самый случай. Коллективу библиотеки разрешили взять книги из центрального книгохранилища Госфонда, – рассказала Ольга Кошелева. – Состав фонда был поистине уникален, так как он сложился из книжных фондов, ранее конфискованных у великосветской знати, и находился в запасном фонде библиотеки имени Ленина. Также были книги, собранные по инициативе Элеоноры Рузвельт, для библиотек, разграбленных фашистами в нашей стране. Клавдия Вахановская отобрала более 10 тысяч томов литературы, которой не было в фондах «Герценки». При окончательной обработке записано в инвентарь нашей библиотеки немало книг XVIII века и прижизненных авторских изданий» .

В военные годы библиотеке разрешили покупать книги у частных владельцев за наличный расчёт. Более того, её включили в ограниченный список учреждений, которые могли выписывать журналы из-за рубежа. Библиотека получала издания из Англии и США: такие как «Литература сегодняшнего дня», журналы по истории, географии, химии, металловедению и общей технике.

Библиотека принимала на хранение и эвакуированные фонды. Например, в Киров привозили книги из Боровичской библиотеки Новгородской области. Причём сотрудники «Герценки», по сути, их спасли. Привезённые в Киров фонды оставили в пакгаузах железнодорожной станции, а затем передали книготоргу для продажи. После вмешательства библиотеки распродажу приостановили. Книги перевезли в библиотеку и в конце 1944 года вернули в Боровичи.

Со дна озера

Одна из самых удивительных историй – спасение книг из библиотеки Алвара Аалто в Выборге.

При переправе через Ладожское озеро транспорт с книгами попал под бомбёжку, ящики оказались на дне озера. Выловить удалось 78 ящиков. В начале мая 1942 года четыре бойца и женщина-командир привезли ящики в библиотеку имени Герцена, попросили принять груз и расписаться в получении.

В ящиках оказались энциклопедии, научная, классическая литература, изданная в XIX веке преимущественно на немецком языке.

Книги надо было сначала просушить, как бельё на верёвке, затем листок за листком проглаживать, класть под пресс, укладывать в новые ящики для дальнейшей сохранности. Эту титаническую работу провели сотрудники отдела основного книгохранения во главе с заведующей Зинаидой Орловой. Летом 1946 года ящики с книгами были возвращены в Выборг.

Ни единой щёлочки

В 1944 году при штатной численности 42 человека в библиотеке работали лишь 35–37 сотрудников. Работали в две смены – с 9:00 до 23:00 без выходных. Все библиотекари дополнительно трудились ещё и на лесозаготовках, грузили уголь, стирали одежду для красноармейцев.

Зимой 1941 года, а также весной и летом 1942 года фашистские бомбардировщики неоднократно бомбили Горький (сейчас Нижний Новгород. – Ред.) и пытались прорваться и вглубь страны. В Кирове объявили военное положение.

Во время налётов в Кирове сотрудники входили в состав оборонных звеньев. На чердаке библиотеки держали бочки с водой, ящики с песком, огнетушители, щипцы и перчатки для сбрасывания зажигательных бомб. Особенно трудно было затемнять окна — зоркие патрули не допускали ни малейшего просвета, ни единой щёлочки. Окна большого читального зала оклеивали шторками из синей бумаги на марле, которые приходилось регулярно чинить.

«Поражает, что даже в таких условиях в библиотеке поддерживали порядок, сотрудники библиотеки старались выглядеть аккуратно и опрятно. И в этом заслуга директора Клавдии Войханской, которая задавала высокий стандарт в работе и в поведении», – считает Ольга Кошелева.

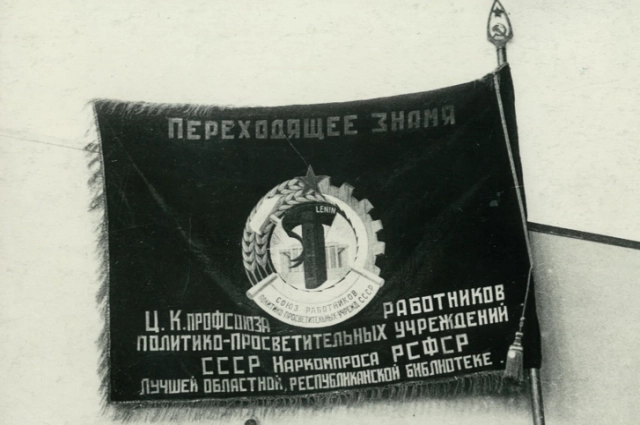

Во время войны отремонтировали подвальный этаж и основное здание библиотеки, отопительную систему, побелили читальный зал, рабочие комнаты и кабинеты, перестелили линолеум. В 1944 году библиотека два раза завоевывала переходящее Красное знамя Наркомпроса РСФСР и вышла на первое место среди областных и краевых библиотек Российской Федерации.

Сейчас остаётся только удивляться, как смогли выдержать, быть лучшими, профессиональными, приветливыми и спокойными эти люди. Несмотря на работу без выходных и множество трудностей, работники сохранили книжные фонды, а библиотека была настоящим культурным центром, которая объединяла людей и придавала им сил.

В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны

В Кировской области задержали юношу, повредившего памятник героям войны  Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском

Соколов рассказал об открытии памятника Григорию Булатову в Слободском  Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня

Соколов вместе с кировчанами возложил цветы к Вечному огню 22 июня  В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие

В Кировской области ветеран войны Валентин Ашихмин отметил 100-летие  Герой войны из Кирова Геннадий Пенкин отправился на Парад Победы в Москву

Герой войны из Кирова Геннадий Пенкин отправился на Парад Победы в Москву